未来への不安を

夢と希望に変える

ふじた学

公式サイト

Gaku Fujita Official Website

週刊市政報告

『ふじた学の週間市政報告』

令和7年12月第2週

令和7年12月第1週

令和7年11月第3週

令和7年11月第2週

令和7年11月第1週

令和7年10月第4週

令和7年10月第2週

令和7年9月第4週

令和7年9月第2週

令和7年9月2日

令和7年8月18日

令和7年8月5日

◯ ワンヘルスの推進に向けた取り組みを

「ワンヘルス」とは、人、動物、環境の健康を一体として捉え、相

また、地域住民やボランティアとの連携の重要です。保健所が実施

福岡県では、すでに「ワンヘルス推進基本条例」が制定されており

町田市でも、ワンヘルスの理念が持つ重要性が再確認され、今後の

ワンヘルスを実現するためには、これからも地域全体での連携を深

◯視察報告:みやま市のワンヘルス推進宣言について

福岡県みやま市の「全国初、ワンヘルス推進宣言」を視察しました

地域住民とともに行われる健康促進活動や環境保護に向けたプロジ

まず、動物の健康が人間や環境に与える影響を認識し、統合的なア

さらに、みやま市では、福岡県との協力に基づいてワンヘルスセン

今回の視察を通じて、みやま市の取り組みが地域の健康を守るため

◯#町田市議会だより が発行されました。 ふじた学 自由民主党

ふじた学 自由民主党

「資源ごみ処理/インクルーシブ」

○学 :資源ごみ処理施設整備の遅れに伴う財政負担と今後の対応は

●榎本副市長 :財政負担は、約2億円が毎年必要となります。安定した資源化の

○学 :町田市教育委員会が目指すインクルーシブ教育は。

●学校教育部長 :特別支援教育の充実を図ることが、インクルーシブ教育の構築に

○学 :民間施設も含めてみんなのトイレの設置を広められたい。

●地域福祉部長 :建物を新設または改修する際に設置を義務づけ、整備基準の周知

#資源化施設 #インクルーシブ教育 #みんなのトイレ

#ふじた学 #町田市議 #自由民主党

令和7年7月29日

◯選挙終結後の思いと新たな決意

今般、都議会議員選挙から参議院議員選挙に至る長い選挙戦が終わりました。この選挙を通じて、私たちが目指すべきは、政策をしっかりと議論し、民主主義を守ることだと改めて感じました。

今回の選挙では、SNSを通じて若い世代の選挙への関心が高まり、投票率が向上したことは非常に喜ばしいことです。しかし、同時にフェイク動画や切り抜き動画、他候補者を中傷する内容が溢れている現状に強い危機感も抱いています。冷静な判断を維持することが、今最も重要な課題だと考えます。

私たち政治家は、ネガティブキャンペーンを避け、政策やビジョンをしっかりと示し議論を重ねる姿勢を大切にしなければなりません。正確な情報を基に、私たちの未来を選び投票することが重要です。自身の行動を見つめ直し、初志に戻る決意を新たにしました。

今週からは、自身の市政報告を再スタートします。駅頭での活動はふじた学の原点であり、引き続き市民の声をしっかりと受け止めるべく努力していきます。

◯町田市、資源ごみ処理施設整備の進捗と今後の方針(6月10 日 本会議)

町田市は、資源ごみ処理施設の整備状況と今後の計画について報告しました。この施設は、焼却ごみの削減とCO₂排出量の低減を目指し、資源ごみの分散処理を実現する重要な拠点となる予定です。

2013年の計画開始以来、相原地区と上小山田地区に新たな資源ごみ処理施設の建設が予定されていますが、工事は未だ始まっておらず、相原地区の稼働時期は2028年度、上小山田地区は2037年度に見込まれています。整備の遅れには、土地取得の難航や建設業界の時間外労働規制が影響を与えており、長期化が懸念されています。

市は、既に稼働しているリレーセンターみなみや町田市バイオエネルギーセンターを通じて、循環型社会の形成に向けた取り組みを進めていますが、相原地区と上小山田地区の整備が進まないことで、毎年の財政負担が約2億円に達する見込みです。この負担は、容器包装プラスチックやビン・缶の中間処理にかかる費用から生じています。

2026年度からは、全市域で容器包装プラスチックの分別回収が始まります。これにより、年間約4,000トンの焼却量を減少させ、温室効果ガスの排出量も約1万1,000トン削減できると予想されています。しかし、現在の資源化率は32.6%と多摩26市の平均36.5%を下回っており、改善が急務です。

市は市民への周知や啓発活動を強化し、分別協力率の向上に努めています。特に分かりやすい情報提供が求められ、学生や地域住民と連携した取り組みも進めています。市民との協力を得て、資源化率を引き上げ、循環型社会を目指す町田市の方針は引き続き注目されています。

◯神戸市での行政視察、「小さないのちのドア」との出会い

兵庫県神戸市で行われた行政視察では、「公益社団法人小さないのちのドア」の取り組みを学びました。この団体は、胎児や新生児、そしてそれを宿す女性の命を大切にし、より豊かな社会の実現を目指しています。

日本では、人工中絶によって毎日約500人の胎児の命が奪われ、新生児の遺体遺棄事件も発生しています。「小さないのちのドア」は、これらの問題を受け、命を守るために支援を行っています。特に、悩みを抱えた女性たちや、行政につながれないホームレス妊婦に寄り添う姿勢が印象的でした。

この団体が掲げる目的は、女性が安心して出産できる社会を築くことや、育てることが困難な場合には児を養父母に託す特別養子縁組の促進です。視察中には、赤ちゃんの命を救うためにポストの利用を促進する活動についても触れられました。

「小さないのちのドア」では、セーフティーネットの構築、多職種での支援、相談から自立までの継続的なケア、正しい知識の提供、温かい居場所の提供、性教育の実施といった多角的なアプローチを通じて、妊産婦のサポートを行っています。特に、「傾聴」「寄り添い」「受容」といった姿勢が、孤立した妊産婦を温かく迎えるための鍵となることを実感しました。

この貴重な経験を町田に持ち帰り、地域でも同様の取り組みを展開したいと考えています。「思いがけない妊娠で途方に暮れているあなた、育てられないと追い詰められているあなたを支えたい」との思いを胸に、24時間体制でサポートし続ける決意を新たにしました。

◆令和7年3月7日

町田市議会令和7年第1回定例会が開会しています。

町田市議会第1回定例会が開会しました。

国内においては、食料品など急激な物価上昇で、市民生活も大変苦しくなっているという声も多く、また物価上昇に加え、物流、交通、建設業界をはじめ顕著な人材不足のため、市も計画なども進めるにあたって、財政状況も厳しく、入札などの不調も続くなど、大変難しい対応を要しています。ここをどう乗り切るか、建設的な議論を積み重ねて行きたいと思っています。

○提案された【2025年度の主な取り組み】を報告します○

○防犯

・「安心して暮らせる地域社会の形成」を実現するため、講話やワークショップなど様々な手法を用いて防犯意識の向上を図ります。また、協働によるパトロールや防犯活動用品の貸出を通して地域の防犯活動を支援します。さらに、新規事業として、防犯カメラやモニター付きインターホンなどの購入に対し補助を実施することで、住まいの防犯対策を強化します。

○地域福祉

・「8050問題」や「ダブルケア」、「ヤングケアラー」など、複雑化・複合化した福祉の困りごとを抱えている方が公的支援へつながることができず、社会的に孤立し、生活に困窮するということが問題になっています。こうした課題に対応し、支援が必要な方を早期に適切な相談支援機関につなげ、必要な支援を迅速に行うことができるよう、市では2023年1月から順次「まちだ福祉○ごとサポートセンター」を堺地域、鶴川地域、忠生地域、南地域に開所し、地域における包括的な相談支援を実施してきました。2025年4月には町田地域にてまちだ福祉○ごとサポートセンターを開所し、市内全域で包括的な相談支援を実施します。

○高齢者

・地域での介護予防・フレイル予防を推進するため、各高齢者支援センターに地域介護予防推進員を配置し、「町トレ」を始めとする介護予防活動を行うグループの活動を支援します。また、高齢者のボランティア活動にポイントを公布し還元を行う、「いきいきポイント制度」を実施します。

・ヒアリングフレイルの啓発による加齢性難聴の早期発見、早期に医療機関を受信することによる早期対応、医師の診断等に基づく補聴器の適切な利用を進めるための購入費助成、介護予防活動への参加の推奨を一連のサイクルとして新たに展開します。

・「認知症とともに生きるまちづくり」を推進するために、認知症の早期発見と早期受診に向けた支援体制の充実を図るとともに、認知症の人の社会参加の機会創出に取り組みます。

・町田市介護人材開発センターが実施する介護人材の確保、育成、定着事業を支援します。また、介護の仕事のやりがいや働く方の想いなどを紹介する「介護のしごと魅力発信」や、新たな資格取得支援として介護福祉実務者研修の受講費の補助を実施します。

・高齢者の定期予防接種について、肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチン、新型コロナワクチンの接種に加え、新たに65歳以上の方を対象とした帯状疱疹ワクチンの接種を実施します。

○医療保健

・休日及び準夜における市民の急病患者に対する応急診療並びに障がい者に対する歯科診療を行います。また、休祝日や夜間の医療機関が通常休診している時間帯に市内医療機関が当番制で診療を行います。

(*その他、教育、子育て、健康、まちづくりなどは、次号で報告します)

◯藤田学の本会議登壇が決まりました。

3月18日(火)の1番目10時からです。

□町田市議会H Pよりインターネットライブ(録画)中継もあります。

①町田市民病院の「がんと共に生きる」方針について

②ワンヘルス。人と動物が幸せに暮らせる社会を目指して

③小山田・小山田桜台まちづくりの具体的推進について

◆令和7年2月12日

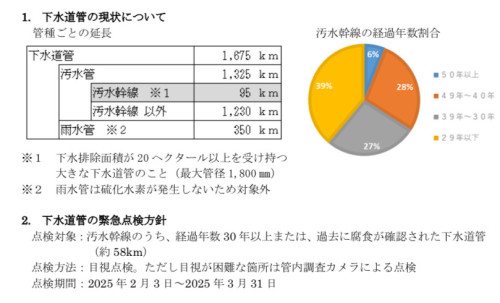

埼玉県八潮市の道路陥没事故を受けて、町田市は下水道管の緊急点検!

1 月 28 日に埼玉県八潮市で、下水道管の破損が原因と考えられる道路陥没事故が発生しました。約2週間未だに救助活動が継続され、多くの方が避難されています。近隣の飲食をはじめ営業も再開できない状況にあります。一日も早い、転落したトラックを運転していた男性の救助と復旧により避難されている方々の生活が日常に戻りますように祈るばかりです。

インフラの老朽化は、全国的課題です。町田市内も例外ではありません。危機感を持って取り組んでいかなければなりません。破損の原因は、下水道管内で発生した硫化水素によるものと推測されていま す。この事故を受けて、国土交通省は各下水道管理者に対し、1 月 29 日付で「下水道管路施設に対する緊急点検について」の事務連絡を発出しました。 この事務連絡において、国から緊急点検を要請された施設は町田市にはありませんが、道路陥没などの事故を未然に防ぐため、 2 月 3 日から緊急点検を実施しています。

国、東京都と連携して、点検と改修を危険度の高いものから早急に行い、維持計画の見直しは必須です。市民の生命と財産を守る。市と一緒に危機感をもって取り組んでいきます。

町田市内汚水幹線の経過年数割合

2 下水道管の緊急点検方針

点検対象:汚水幹線のうち、経過年数 30 年以上または、過去に腐食が確認された下水道管 (約 58km) 点検方法:目視点検。ただし目視が困難な箇所は管内調査カメラによる点検 (点検期間:2025年2月3日~2025年3月31日 )

学ちゃんのS N Sより\(^^)/

#町田市建設業協会 新年賀詞交歓会に、お招きいただきました。

防災協定を結び、町田市民の生命と財産を守っていただいています。いつも本当にありがとうございます。阪神大震災から30年。八潮市でのインフラ災害では、建設業の方々の協力もいただいてまだ救助活動が続き、多くの人がまだ避難されています。#計画的かつ継続的な国土強靭化対策 は必須です。本年も宜しくお願い致します。#ふじた学 #町田市議 #災害対策委員長

橋本聖子参議院議員 が、町田の地で、新たな時代の国創りにむけて、その夢と情熱を語りかけてくれました。私たちも、橋本聖子先生と一緒に、誰もが、健康と幸せを享受できる社会を目指して、共に歩んでまいります。皆様の力と知恵、そして勇気をわけてください。

#橋本聖子 #参議院議員 #自由民主党 #ふじた学 #町田市議

◆かわら版20号 令和7年1月15日

■町田市民病院に緩和ケア科を新設!

「市民病院では、がんと共に生きる 患者ご本人とご家族の痛みや苦しみを和らげる緩和ケア医療を行っ

■学ちゃんの本棚 『余命わずかの幸せー在宅医の正しい寄り添い方』

『余命わずかの幸せー在宅医の正しい寄り添い方』は、在宅医療の

日本では「病院から地域へ」と「自宅での最期を迎える環境づくり

山中医師は、がんの終末期において、患者が痛みや苦痛から解放さ

さらに、在宅看取りを実現するためには、いくつかのポイントがあ

この本は、終末期ケアにおける在宅医療の意義と課題について深く

■学ちゃんのS N Sより\(^^)/

早稲田大学パブリックサービス研究所(PSRI)(小林麻理教授

小林先生、出席の先生方々からのたくさんの質疑やご意見から、こ

◆かわら版19号 令和6年11月18日

◆かわら版18号 令和6年5月27日

災害関連死を考える・・台湾に学ぶ

能登半島地震もう5ヶ月が経ちました。しかし、多くの避難者がま

避難施設での生活や車中泊などで心身に負荷が生じ、各種疾患で死

4月に台湾で地震が発災しました。その時の避難施設の等の対応は

地震が発生して、1時間で、市や各支援団体を結ぶLINEグルー

台湾では、災害時に備えて、日ごろから官民協力の仕組みができて

6月4日から市議会定例会! 3月定例会の学の本会議質問概要。

#忠生スポーツ公園

◯学:忠生スポーツ公園第二次整備基本計画の策定の経緯と基本計

◯市長:最終処分場の利用を推進するため計画を策定いたしました

#DX

◯学 :町田市デジタル化総合戦略で目指すまちの姿は。

◯榎本副市長 :誰一人取り残さない人に優しいデジタル社会を目指していきます

#難聴対策 #ヒアリングフレイル

◯学:難聴(ヒアリングフレイル)と介護予防、認知症予防の取組

◯いきいき生活部長 :加齢性難聴に関するリーフレットの配布や、聴こえの状態を確認

学ちゃんのS N Sつぶやき\(^^)/

今年の田植えも、こどもたちが主役!みんな上手でした。さすが小

◆かわら版17号 令和6年5月15日

年齢や性別、障がいの有無等にかかわらず、誰もが身近な地域で支

障がいがある人もない人もみな、かけがえのない個人として尊重さ

こうした考えのもと、町田市では1972年に全国で初めて車いす

また、1998年に障がい者施策の基本理念を「いのちの価値に優

その後、2023年の閣議決定においては、障がいを理由とする差

障がい者への差別をなくし、誰もがともに生きる社会をつくるため

ここに町田市は、年齢や性別、障がいの有無等にかかわらず、誰も

何よりも市民や事業者への周知が大事なことと思っています。特に

健康福祉常任委員会で、周知を求めました。担当課長より、「条例

これからも、市民の皆さんの協力をいただきながら、共に、障がい

学ちゃんのS N Sつぶやき\(^^)/

町田市議会の有志で、パラスポーツの体験や観戦などを通して、パ

とにかく楽しい部活動にしていきたいです。

町田市議会パラスポーツ部、宜しくお願い致します。

◆かわら版16号 令和6年4月22日

ヒアリングフレイル(難聴)と認知症予防 (3月22日本会議で質問)

難聴は、「見えない障がい」、「微笑みの障がい」と言われており

2019年時点で難聴の方は、全国で1430万人おり、高齢化に

加齢性難聴、いわゆるヒアリングフレイルは、聴覚機能の低下によ

町田市においては、既に町トレを始めとして、様々な介護予防・フ

ヒアリングフレイル対策は、耳の機能をより長く維持させるための

また、聴力の維持は、人とのコミュニケーションを図る上で重要で

町田市では、医師会と協力して、高齢者の皆様がご自身の聴こえの

多くの方がヒアリングフレイルを理解し、行政や医療機関のみなら

具体的には、啓発用のリーフレットにつきましては、ご自身で聞こ

このほか、高齢者支援センターやふれあい館など高齢者が利用する

ヒアリングフレイル対策としては、早期の対応も重要です。その主

そして、認知症等につながる社会参画を促しにくいなどを解決する

みんなが聴こえの問題を解決して、外に出て、積極的に人とのコミ

学ちゃんのS N Sから\(^^)/

町田4ロータリークラブ合同例会で、フリーアナウンサー笠井信輔

◆かわら版15号 令和6年3月18日

◯ 議会後期は、災害対策委員長。委員会は健康福祉常任委員

3月11日、災害対策委員長を拝命しました。20年ぶりの2回目

◯共生社会の実現に向けて(仮称)町田木曽山崎パラアリーナを整

まさにパラレガシーです。

町田市は、パラスポーツの中心的な施設として、また、地域の健康

スポーツを通した共生社会の実現に向けて、「地域の健康づくりの

◯「町田市障がい者差別をなくし誰もがともに生きる社会づくり条

障がいを理由とする差別の解消に関し、基本理念を定め、町田市、

※「合理的配慮の提供」とは?(政府広報より)

社会生活において提供されている設備やサービスなどは障害のない

令和3年(2021年)に障害者差別解消法が改正され、事業者に

▷学ちゃんの独り言^^; 久々に戻った健康福祉常任委員会。障がい者福祉、

◆かわら版14号 令和6年3月4日

能登半島地震の被災地への支援

1月1日に発災した能登半島地震では、家屋等の倒壊、火災、津波、土砂崩れなどによって、甚大な被害となりました。亡くなられた方々に心からの哀悼の意を申しあげますと共に、今なお避難生活を送られている多くの方々もいらっしゃいます被災されたすべての方々にお見舞いを申し上げます。先週は、自民党町田総支部で、能登半島地震被災者支援募金活動を行いました。おかげさまで、多くの方々にご協力をいただきました。感謝です。いただきましたたくさんのお気持ちを被災地に送り届けさせていただきます。 発災から2ヶ月が経った今でも、医療機関も被災するなど、医師や看護師などのエッセンシャルワーカー、医薬品なども不足している状況です。また、長期間にわたる避難生活などで、心も疲弊し、メンタルヘルス支援も大変に求められています。 町田市でも現在、被災地へ災害派遣医療チーム(D M A T)を町田市民病院の医師を中心に派遣し、さらに、避難所での被災者の心身の健康維持の支援に保健所からも保健師のチームを派遣しています。また、罹災証明書を発行するための住宅被害調査班など、東京都と連携し、現地から要請に応じて様々な分野での派遣を継続して行っています被災者へ市営住宅2戸を提供しています。 被災された皆様が1日でも早く、日常の生活が取り戻せますように、国、都、市が連携して、できる限りの支援を継続してまいります。

✔️町田市ソフトボール連盟ホームページの”会長あいさつ”を更新しました。まちだソフトボールファミリー!宜しくお願いします。

2028年ロサンゼルスオリンピックでソフトボールが帰ってきます。 ソフトボールが再び盛りあがってきました。 第13回世界女子ソフトボール選手権大会において、女子日本代表チームが42年ぶりの優勝を飾り、「世界一」となりました。 第9回アジア男子ソフトボール選手権大会(岡山県新見市で開催)においても、男子日本代表チームが大会5連覇を飾り、2024年3月、ニュージーランド・オークランドで開催されます第13回世界男子ソフトボール選手権大会への出場権を獲得しました。 日本ソフトボール協会では、中学校1・2年生で必修となったベースボール型(ソフトボール)の更なる普及・推進に取り組んでいますが、町田市ソフトボール連盟といたしましても、小中学校ソフトボール教室の開催など、普及に努めています。 また、2023年秋季市民大会より、「100歳までソフトボールを楽しもう」を合言葉に、親善として、68歳以上のハイシニアリーグを立ち上げ、6チーム、約100名の登録で、盛り上がりました。 そして、競技スポーツとして、「町田から全国へ!」と上部大会においても、男女チームの多くが活躍しています。これからも、町田市ソフトボール連盟は、みんながファミリー、楽しくソフトボール競技のさらなる普及・発展に力を尽くしまいります。

2024年2月 町田市ソフトボール連盟 会長 藤田学

◆かわら版13号 令和5年12月1日

町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクト(通称:町プロ)

◆かわら版12号 令和5年11月24日

まちだ若者大作戦 未来を担うこどもや若者たちが、まちづくりや政治に参画してくれることはとても大事なことです。町田市では、こどもや若者の参画を促す仕組みを熱心に進めています。 その一つに「まちだ若者大作戦」を展開中です。

まずは「若者による応援体制の構築」です。この6月に市内在住、在学の高校生から23歳までの方を対象に、審査員と事業企画やPRなどを支援する実行サポーターの公募を行った結果、10名の若者審査員と7名の実行サポーターから成る「まちだ若者大作戦実行委員会」を立ち上げることができました。 さらに、その若者大作戦の実行において、申込期限である7月15日までに相談を受けた17件のうち、企画書をまとめることができた5件については、8月24日の第一回審査会ですべて採択されました。

今回採択されたプランにある「野外フェスin四季彩の杜」「町田PR映画製作」などについて、市としてもプランの具体的な実行の後押しをすることで、子ども・若者のやりたいことを実現するとともに、若者の感性と表現力を活かした公園の賑わいづくりや、町田の魅力発信にもつなげていきたいとのことです。

10月には第二回の審査会を実施、そして2024年1月には第三回の審査会を行う予定となっています。この審査会に向けては、事前相談を受けている残りの12のプランはもちろんのこと、これから寄せられてくる相談もしっかりと後押しをして、子ども・若者のやりたいことを1件でも多く実現につなげていきたいと、担当するこども生活部も盛り上がっています。

子どもに関する相談体制も拡充へ

町田市では、今庁内において、いわゆる「切れ目のない支援」を推進するため、子ども家庭支援センターと母子保健部門を一体的に運営する「こども家庭センター」の設置に向け、現在検討を進めています。

2023年1月には、都立児童相談所が町田市に設置されることが決定いたしました。今後は、児童相談所と子ども家庭支援センターが連携して相談支援体制の強化を図るための方策を東京都とさらに検討を進め、身近な相談体制が拡充されていきます。

FC町田ゼルビアJ1昇格に関連する臨時議会が開催!補正予算案が承認!

文教社会常任委員会で、9月の決算認定において、「ホームタウンチームの観戦者数の増加に対する対策は、観戦者がストレスなく来場、観戦でき、おもてなしの環境づくりを全庁あげて取り組まれたい」の意見を前回一致の賛同をいただいて付させていただきました。

基づいて、質疑を展開しました。

スピード感をもっての対応していくことが大事と思っています。

和歌山市で視察 新しいまちづくり 2023.11.14

午前中は、「和歌山市の新しいまちづくりへの挑戦」を視察。まちも歩きました。

そして午後は、その柱ともなっている、指定管理により運営されている「和歌山市民図書館」をご案内いただきました。本と、人と、まちをつなぐ!365日開館!学生、こども、子育て世代の人々が、ライフスタイルをより豊かにするこの新たな拠点に集っていました。

こども図書館、やっぱり欲しいな。町田にも

町田3・3・36号線(木曽団地南~町田市民病院)開通へ

自転車で登庁の途中、来年4月に待ちに待った開通が予定されていれる「町田3・3・36号線(木曽団地南~町田市民病院)」の町田市民病院向かいの交差点部分の歩道切りと車道切り替えの整備が行われた現場を視察しました。急カーブでまだまだ複雑なところもあり、今少し危ない状況にあります。皆さま、走行にご注意ください。

◆かわら版11号 令和5年11月8日

FC町田ゼルビア、J1へ! J2優勝! 臨時議会が10日に招集!

JリーグF C町田ゼルビアがJ1昇格です。東京都リーグから立ち上がって、ずっと夢を信じてきましたが、まだ夢のようです。感無量です。感謝です。こどもたちの未来に、夢は実現する希望を与えてくれたことは、どんなことよりも喜びです。こどもたちの夢、F C町田ゼルビア、心からありがとうございます。

そして、臨時議会が、10日に開催されることになりました。

約6千万円の補正予算の主な内容は、FC町田ゼルビアのJ1昇格に伴い、ホーム野津田スタジアムに、一日最大15,000人規模のイベント開催が多く見込まれることから、渋滞の緩和、来場者の円滑な移動を図ることを目的に、野津田公園内にバスを乗り入れるための改修工事等や、大型バスによる輸送を行う等です。

来年2月に新たなJ1ステージが開幕します。J1ホームタジアムとしての整備はもちろんですが、来場者へのおもてなしの環境整備は本当に大事です。急ピッチでの整備に、私もできる限りの後押しをしていきたいと思っています。とにかく、開幕が楽しみです。

F(フットサルリーグ)リーグ、A S Vペスカドーラ町田も首位キープ!

Fリーグでも、我らがペスカドーラ町田も首位を走っています。連休最後の5日は、町田サルビアロータリクラブとペスカドーラ町田のコラボで、児童養護施設のこどもたちと、ペスカドーラ町田のコーチ選手の皆さんとフットサルを楽しみ、一緒にランチ、そして、Fリーグホームゲーム観戦!2000人を超える観戦者!そして、勝って首位キープ!こどもたちのあこがれ、そして夢の実現!ずっとずっと応援しています。

#東京町田サルビアロータリークラブ #ASVペスカドーラ町田

こどもにやさしいまちを具現化!

町田市では、1996年に、子ども自身の意見を基に「町田市子ども憲章」を制定し、これまでに、子どもセンターや子どもクラブ、冒険遊び場の整備などの「子どもの居場所の拡充」や、「若者が市長と語る会」、「町田創造プロジェクト(MSP)」などの「子どもの市政参画」を進めてきました。2018年からはユニセフの「子どもにやさしいまちづくり事業(CFCI)」に検証自治体として取り組み、2021年度には全国で5自治体である実践自治体として承認を受けました。

現在、「町田市子ども憲章」や「子どもにやさしいまちづくり事業(CFCI)」の理念を踏まえ、「子どもにやさしいまちの実現」を目的とする、「(仮称)町田市子どもにやさしいまち条例」の2023年度の制定に向けた検討が、パブリックコメントを終え、最終段階を迎えています。条例制定後の展開として、CFCIや条例の理念に基づいて作成した町田市版の「子どもにやさしいまちチェックリスト」を用いて町田市の施策の評価を行い、見直しをすることで「子どもにやさしいまち」の更なる推進を目指しています。具体的には、庁内に副市長をトップとした、検討組織を立ち上げ、市全体の施策について子どもの視点を取り入れた評価を行い、改善に取り組んでいきます。

さらに、制定後も引き続き「(仮称)子どもにやさしいまち条例」の理念を市内に広く浸透させるため、広報活動やイベント等を通じて周知を図るとともに、「まちだ若者大作戦」をはじめとした子どもや若者の参画に係る事業や「子どもの居場所の拡充」についても進めていきます。

こどもたちをど真ん中に、みなさんと一緒に、地域みんなで子育てを!こどもにやさしいまち!

町田市戦没者追悼式に参列いたしました。

戦没者並びに戦災殉難者の御霊に、衷心より哀悼の誠を捧げます。

戦争の惨禍を繰り返さないという決意のもとに、平和への誓いをいたします。

戦没者の御霊の安らかならんことを心からお祈り申し上げます。

町田市戦没者遺族会 町田市議会議員 藤田学

市民文化祭 書道展に今年も出品しました。

ラブレター 天国に召された人々に届けたい たくさんのアリガトウ 学自詠

◆かわら版10号 令和5年10月24日 誰一人取り残さない人に優しいデジタル社会の実現 !

「誰一人取り残さない人に優しいデジタル社会」を実現するには、利用者の視点から、デジタルサービスをだれでも利用できるようにするという視点が何より必要です。デジタル化の恩恵を受けられない方々が、いまだ多くいることにも配慮が必要です。町田市では、デジタルデバイド対策の一環として、スマートフォンやタブレット端末など、日常的に使用するデジタル機器の活用支援を目的とした取組を、世代など対象者を限定せず、さまざま行なっています。受講される方がスマートフォンやタブレット端末などをお持ちでない場合には、機器の貸し出しも行っています。 高齢者支援センターでも、より多くの方が介護予防活動に取り組めるよう、デジタル機器の活用支援と専門員による相談を行っています。 障がい者の方を対象としたデジタルデバイド対策についても、障がい者向けスマートフォン体験会など東京都と調整しています。

また、子育てをより楽しく、安心、便利なものにすることで、こどもまんなか社会を実現するためには、こどもや子育て家庭が必要な情報に素早く、簡単にアクセスでき、様々な行政手続きをストレスなく行うことができる環境を整備すること、また、保育園など、こども政策の現場の事務負担を軽減し、こどもや子育て家庭への支援にかける時間やエネルギーに振り向けていくことも重要です。

町田市では、保育園や学童保育の手続など、新たに58手続を追加し、これまでに136の手続を公開いたしました。「児童手当」の認定請求手続き、「乳幼児医療費助成制度」、「義務教育就学児医療費助成制度」及び「高校生等医療費助成制度」の交付手続き等について、オンライン申請が可能、妊娠届と出生通知票についてもオンライン申請が可能です。加えて、妊婦を対象として実施している「しっかりサポート面接」は、オンラインでも面接が可能です。さらに、幼稚園・保育園等及び学童保育クラブの手続きについても、既にオンラインで申請が可能な22種類の手続きに加え、新たに、9種類の手続きをオンライン化したことにより、9月1日から全31種類の手続きをオンラインで申請ができるようになりました。幼稚園・保育園等及び学童保育クラブに係る市への手続き全31種類すべてに対してオンライン申請を導入した自治体は、都内では町田市が初めてとなります。

これからの、誰一人取り残すことなく、人に優しくデジタルを広げていきたいと思っています。

◆かわらばん9号 令和5年8月14日 デジタル町内会

各地域で盆踊り大会などのイベントが、4年ぶりに開催されていま

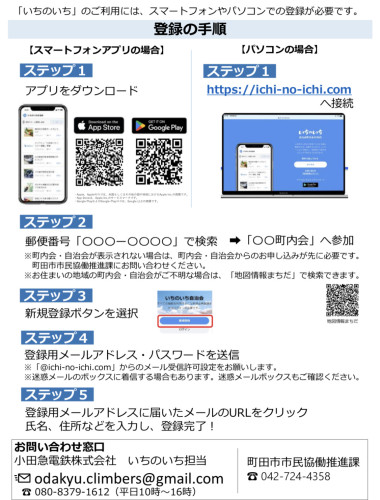

デジタル町内会「いちのいち」

https://www.city.machida.tokyo

◆かわら版7号 令和5年6月22日 重症心身障がい児や医療的ケアが必要なこどもと家族が、地域で安心して心地よく暮らすために!医療的ケア児の民間保育所の受け入れ、在宅レスパイト事業を開始へ

たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な医療的ケ

政府が取りまとめた「こども未来戦略方針」では、全てのこども・

町田市は、先駆的に取り組んでいると認識しています。学校への医

日常生活における支援では、子ども発達センターが窓口となって相

家族支援もとても重要です。市では、重度障がい児者の家族の一時

◆2023年6月14日 6号 町内会に入ろう!共助が大切

町内会・自治会は年々加入率が低くなっており、毎年会費を集める時期になると不安だという、各町内会・自治会の役員方々などから声が聞こえてきます。会費を集金に行くと、もう今年を最後に退会したいと言われることが少なくないと相談も多くいただきようになりました。ある町内会では加入率が50%を下回った、また別のところでは30%台だとなると、特に町内会・自治会が要となる地域防災にとって危機的状況と言えます。 新型コロナウイルス感染症の影響で、町内会・自治会や消防団、民生委員などの皆さまにご尽力いただいている地域活動は、中止や自粛が相つぎ、地域コミュニティの希薄化が一層深刻になっています。 町田市の町内会・自治会の加入率でございますが、2020年度が50.3%、2021年度が48.9%、2022年度が47.6%という状況であり、10年前の2013年度の56.2%から低下傾向にあります。 加入率減少で心配なのは災害時の対応です。 災害時こそ地域での助け合いが重要であり、町内会・自治会の果たす役割は非常に大きいです。しかし、加入率が低い地域では避難施設の運営1つとっても難しいのではないかと思います。

今後、持続可能な地域社会をつくっていくためには、市民や地域団体、企業がそれぞれの持ち場で活動し、地域ぐるみで見守り合い、互いに支え合える場づくりが重要です。 地域コミュニティは、その核になります。特に、町内会・自治会は、消防団の支援や民生委員の選出などに協力していただいており、地域における行政施策の基盤として欠かせない存在です。避難施設の運営については、町内会・自治会が母体となっている自主防災組織、施設管理者、市職員の三者で行う避難施設関係者連絡会で話し合い、決定しています。中でも自主防災組織は、実際の避難施設の開設、避難者の誘導、地域住民の安否確認、炊き出し、施設内の清掃など、避難施設を迅速・円滑に運営するために極めて大きな役割を担っていただくことを期待されています。また、障がいのある方や高齢の方など災害時に特に配慮や支援を要する方々に対しても、必要な支援について、町内会・自治会の皆様のご理解・ご協力なくして大切な命を守ることはできません。さらに、在宅避難など地域にとどまって避難生活を送る方たちに対する安否確認や生活支援なども、町内会・自治会の力というのは大きいです。大規模災害が発生した場合、行政機関だけで災害に対応することは極めて困難な状況となります。「自分たちの地域は自分たちで守る」という気持ちで、地域の皆様が力を合わせて行動していただくことが、災害による被害を最小限にとどめることにつながります。

町田市では、地域における自主的な防災活動を支援するための補助金のみならず、防災意識を高めるための防災に関するセミナーや講座、防災知識に関する情報発信を行っているほか、自主防災組織と協働して地域における防災上の課題解決に取り組み、その成果を「まちだ防災カレッジ」のポータルサイトやSNS等で共有することで、自助・共助の力が最大限発揮できる風土が醸成されるよう努めているところです。一方、災害時にこのような自助・共助の力を最大限発揮できるかどうかは、日頃から有効な地域コミュニティが形成されていることが最も重要ではないかと考えております。地域コミュニティを支える町内会・自治会の加入率が低下している現状については、地域防災の充実強化という点からも危機感を持っているところです。

町内会・自治会への加入促進に向けては、町内会・自治会の魅力向上のための活動支援と、魅力を知っていただくための広報活動が大変重要と考えており、町田市町内会・自治会連合会と連携して、加入促進策を実施しています。

一例を挙げますと、2022年9月に、オンラインで地域住民同士が交流できるデジタル町内会「いちのいち」の運用を開始し、各町内会・自治会の魅力向上のための活動支援を行っています。コロナ禍においては、人と人のコミュニケーションの分野においてもデジタル化が進みました。「いちのいち」のようなツールの活用を市が後押ししていくことも大変重要であると考えております。

町内会の加入率を上げていくことは、喫緊の課題です。共助の力は、本当に大切です。地域の皆さんに町内会に入ろう!と呼びかけています。

◆2023年6月1日 5号 いつでも誰でも学べる町田を目指して 生涯学習センターへ

町田市生涯学習センターは、2012年の設立当初から市民の学習拠点として町田市の生涯学習の推進役を担ってきました。その後、市民の学びに関するニーズが一層多様化する中、町田市生涯学習審議会や生涯学習センター運営協議会などから役割や施策の進め方などについて指摘を受けてきました。新型コロナウイルス感染症の影響により世の中のデジタル化が急速に進み、デジタルデバイドなどの社会的課題が浮き彫りになりました。

これらの課題を受けて、生涯学習センターでは、目指す姿として、「1 市民がいつでもどこでも学ぶための情報を得ることができる環境がある」、「2 多様な市民が地域や時間の制約なく学んでいる」、「3 市民が学んだ知識を自身の生活に活かすことができている」の3つを掲げました。方針で定めた目指す姿を実現するため、教育委員会では2023年2月に「町田市生涯学習センター運営見直し実行計画」を策定しました。

「いつでも誰でも学べるまちだを目指して」。生涯学習支援を推進する上で、こうしたインクルーシブの視点が重要です。学ぶことに支援が必要な方が、学びにつながることができるよう支援することは生涯学習センターの役割の一つです。誰もが公平に学習の機会を得ることができるよう、学習相談体制を充実させる必要です、そこで、まずは、市民一人ひとりの学習相談に対応できるよう、学習相談コーディネーターの導入を検討し、具体的には、窓口に学習相談員を配置するとともに、学習相談コーディネートチームを設置することを考えています。このことにより、さまざまなニーズに応じた対応が行え、学ぶ意欲のある個人や団体をつなぐ役割も果たせることになります。

そして、いつでも誰でも学べるまちだを目指すためには、生涯にわたる学習を支えるものとして、リカレント教育も重要となります。時代のニーズに即して職業上新たに求められるスキルを習得するためのリスキリングや、基礎的なスキルの習得、職業とは直接的に結びつかない技術や教養等に関する学び直しなど、リカレント教育を必要な時に受けることができるような環境を整えることが大切です。庁内他部署、大学などの教育機関、民間事業者、市民や市民団体など、多様な実施主体が取組を行っています。これらの様々な実施主体の状況を把握するとともに、連携を強化していくことで、学習機会の充実につなげることができます。特にリカレント・リスキル教育の分野においては、大学などの教育機関との連携により、社会人の学び直しにつながる情報を収集し、その情報を市民の皆様に提供できるような取組を推進していきます。また、多様な実施主体の生涯学習情報は、データベース化して検索しやすくすることや、講座事業のデジタル化も拡充していきます。いつでも誰でも学べるまちだを目指して、町田市生涯学習センター運営見直し実行計画に定めた取組を着実に進めています。

◆2023年5月23日 第4号 忠生スポーツ公園、2023年9月に開園!

町田市バイオエネルギーセンターに隣接した最終処分場が、スポーツ公園に生まれ変わりオープンします。開園する公園施設は、芝生広場、様々な年代の方が楽しく過ごしていただけるよう、複合遊具や健康遊具、ジョギングコースや散策路、3人制のバスケットボールコートやテニスの壁打ち場なども設置されます。

開園後は、話題性のあるイベントを開催し、市内外から行ってみたいと思っていただける、魅力ある公園を目指しています。

9月オープンに向けて、忠生スポーツ公園の開園に多くの市民の皆様に来ていただけるように、開園2ヶ月前の7月には広報まちだや、町田市ホームページに掲載するとともに、SNSを活用して広報を行っていく予定です。開園後も忠生スポーツ公園を利用してもらうため、周辺の施設にチラシを設置し周知。更に、町田市内外から多くの方が訪れる「さくら祭り」や愛称名「バイエネ君」町田市バイオエネルギーセンターで開催されるイベント開催時にも、忠生スポーツ公園で楽しんでいただけるよう、PRが展開されていきます。

忠生スポーツ公園の周辺には、尾根緑道や公園緑地、愛称名「バイエネ君」町田市バイオエネルギーセンター、室内プール、温浴施設「町田桜の湯」など共施設があり、公園が開園することで、周辺施設を利用する人の回遊性が高まり、一体的に利用されることにより、相乗効果を生み出すものとなります。共通の案内板を掲示することや、常盤公園利用者に忠生スポーツ公園の駐車場を案内するなど、各施設の管理者や地元の皆様などの多様な主体と連携し、施設を活用することで、地域を活性化し、相乗効果で、さらににぎわいが創出されていきます。

交通アクセスの整備も大事です。忠生スポーツ公園への交通アクセスについては、将来的には多摩都市モノレールの町田方面延伸に合わせた地域交通拠点の整備を目指しており、バスやタクシー等との乗り換え利便性を向上させるとともに、学校や商業等の周辺施設と連携しながら地域の魅力を高める整備が取り組まれます。忠生スポーツ公園の開園後の交通アクセスにいても、既存のバス路線によるアクセス方法をしっかりと周知していくとともに、分かりやすいバス停名への変更などについて、バス事業者と検討を行っています。小山田桜台側のレストラン、コンビニ、商店街などとも繋ぎ、開かれ、本当に楽しみです。ずっと描いてきた、みんなが心身ともに健康にと願う、夢の尾根公園構想がいよいよ実現です。

◆2023年5月8日 第3号 アフターコロナへ。8日から5類へ移行

新型コロナの感染症法上の位置づけが、5月8日に季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行します。

国内の医療体制や感染者の費用負担なども、これまでと大きく変わります。

一方、外出や営業の自粛などを政府や自治体が要請する法的な根拠はなくなり、厚生労働省は療養期間の目安として発症の翌日から5日間は外出を控えることが推奨されるとする考え方を示しています。療養期間中に外出を控えるかどうかは、5月8日以降は個人の判断に委ねられることになります。厚生労働省は判断の参考にしてもらうため、推奨されることとして以下の目安を示しました。「発症の翌日から5日間は外出を控えること」「症状が軽くなってから24時間程度は外出を控えること」などです。そのうえで、10日間が経過するまではウイルスを排出する可能性があることから、マスクの着用や高齢者などとの接触は控えることなど、周囲の人への配慮を求めています。

約3年半のコロナ禍、多くの行動制限もあり、こどもたちもみんなマスクでの生活。このことは大きなストレスとなり、不登校や自殺者も増えているのも現状です。子どもたちだけではありません、高齢者も外出などが制限され、孤独や孤立を多くの人が感じています。アフターコロナで、対策として一番大切なのは、心のケアではないでしょうか。

先週は、能登で震度6強の震災がありました。犠牲となられた方々のご冥福をお祈りするとともに、お見舞い申しあげます。私たちも我がことのように思い、一日でも早く生活再建ができるように、できる限りの支援も含め、心を寄せて行こうではありませんか。いざというときは、公助、自助、そして共助が求められます。

町内会自治会、ご近所の力、絆が大事です。しかし、コロナ禍、町内会や近所の集まりやイベントもなくなり、町内会への加入率も減ってしまっているのが現状です。町内会やご近所のつながりももう一度取り戻していこうではありませんか。町内会へ入ろう!そう呼びかけています。みんなで声を掛け合って、みんなが孤独、孤立を感じることなく生きていける社会をつくり上げていきたいと思っています。

◆2023年3月8日 第2号「ゼロカーボンシティまちだ」を目指して!

3月5日(日)、町田市バイオエネルギーセンターで、“まちだECO to (いーこと)フェスタ”という新たな環境イベントが開催され、私も、小山田こどもマラソン大会から自転車で向かいました。13時過ぎに着いたのですが、大勢の人で賑わっていました。担当の市職員さんから、「議員!もう3000名を超えています」、と嬉しそうに声をかけられました。入場者数は、4000名を超えたと報告をもらいました。このイベントは、市民・事業者、大学・市みんなで環境について、学び、知り、考え、新たな気づきや発見が生まれる機会を創出することを目的にしていて、多くの来場者に、環境に関する様々な企画を体験してもらい、「ゼロカーボンシティーまちだ」に向けた普及啓発ができたようです。大成功でした。

地球温暖化対策として、温室効果ガスの排出削減は喫緊の課題です。町田市も、環境先進都市「ゼロカーボンシティまちだ」で、2030年までに、2013年度と比べて約33%削減し、2050年までには、実質0を目指しています。こうした目標は、行政のみで達成できるわけではなく、市民・事業者・大学等の共に手を取り合うことで成し遂げられます。それぞれが日頃から省エネルギー等を意識し、取り組みや行動を重ねて行くことが大切です。町田市では、省エネルギーや再生エネルギーの導入促進などの取り組みとして、家庭用燃料電池、いわゆるエネファームの設置奨励金の新設や、バイオエネルギーセンターの余剰電力を鶴見川クリーンセンターで活用している他、バイオエネルギーセンターの駐車場内に電気自動車用の急速充電器を設置しています。さらに今後は、公用車の次世代自動車への順次切り替えや、電気自動車用充電器の公共施設への設置を進め、次世代自動車の普及促進に努めていく他、将来を担う子どもたちが、環境に配慮する意識を持てるよう、小中学生を対象に燃料電池自動車を活用した水素エネルギーの出前授業なども積極的に行っていきます。5日のイベントで、町田市バイオエネルギーセンターの愛称が、未来の子どもたちの投票で「バイエネ君」に決定、表彰式が行われました。これからも、市民、事業者、大学等、そして、未来の子どもたちと一緒に、みんなが「自分ゴト」として、手をつなぎ、協働で、2050年度までに温室ガス排出実質ゼロを目指していきましょう! こどもたちの未来へ、持続可能な環境を!

◆2023年3月1日 1号 かわら版を刷って、夜明けの再出発!駅頭再開! 大切な消防団

青森県弘前市に生まれ、高校卒業後上京、新聞配達や学校での仕事、奨学金をもらいながら、桜美林大学、大学院に通いました。その後、代議士秘書などを経て、当時は、地盤、看板、カバン(お金)なし、藤田学28歳、選挙事務所も自分のアパート。小さな選挙カーには自分の乗れるスペースがなく、車の後ろを自転車で走り、当時は泡沫候補と言われる中で、初当選することができました。奇跡を与えて下さった市民の皆さんへの感謝の思いはずっと持ち続けています。

そして、市議を2期務め、36歳の時に市長選挙に立ち、惨敗。4年間の浪人生活を経て、町田市議会議員に復帰。現在6期目となります。気づけばもう53歳。

現在は、自由民主党町田総支部政務調査会長、町田市ソフトボール連盟会長、町田市マレットゴルフ協会顧問、町田スケートボーディング協会顧問などの役職もいただき、初心を忘れずとの思いで、現場主義で活動しています。コロナ禍が明けようとしています。2023年3月1日からは原点に帰って、かわら版を刷って、あえて夜明けの第1号として、朝の駅頭を再スタートしました。

町田市議会定例会が開催中です。地域防災を担っていただいている消防団について質問する予定です。

消防団は地域消防団の中核として欠くことのできない存在であると位置付けられ、その役割に大きな期待が寄せられています。消防団員はその期待に最大限応えるべく、日頃の訓練に励み、地域を守ってくれています。団員は、非常勤特別職の地方公務員として、他に本業を持ちながら務めています。しかし、団員数は減少の一途をたどっています。総務省消防庁が公表した調査結果によると、令和4年4月1日時点での全国の消防団員数は約78万4千人と、前年から2万人以上減少し初めて80万人を割り込みました。統計を開始した昭和27年時点では200万人を超えていました。町田市でも他人事ではありません、町田市もかつて800名を超す組織でした。現在は条例定数660名となっていまが、100名以上も欠員となっています。このような団員数の減少と団員構成の変化が、消防団の運営に影響を及ぼしつつあります。地域の消防防災能力を維持していく観点から、適正な規模の活力ある消防団の確保をいかに図っていくかが、課題となっています。